Ogni volta

“Se nessuno ce lo chiede […], la risposta la sappiamo, ma se qualcuno ce lo chiede, non siamo in grado di dargliela.”

Francesca Rigotti

Quando qualcosa inizia, lo fa sempre dal silenzio.

È un sacco della spesa, il cestino vuoto a braccio, che si impugna dirigendosi sicuri verso gli scaffali, il banco frigo, l’angolo di spezie o cereali. È il progetto di una cena, la raccolta delle parti, il ricongiungersi in cucina.

Ed è lo squarcio, una volta che il silenzio si è interrotto, una volta che finisce.

Sono le forchette che stridono nel piatto, il cucchiaio che sbatte sul fondo, il coltello che tintinna nel taglio.

È una metafora il silenzio. La migliore.

È una metafora il silenzio. La migliore.

Da dicembre a settembre di quel primo anno di ricerca del bambino ricordo “ogni volta”. Ed “ogni volta” sono certa mi ricordi, tanto le stavo dietro, con la mano tesa e il fiatone. È che pedinavo ogni segnale, inseguivo ogni pezzo del corpo.

Un mal di reni un vaticinio, un mal di testa la sfinge.

E ci credevo, non ci credevo più, ci credevo ancora, poi non più.

E in tutto questo cercare ero zitta. Il silenzio una compagna.

Ogni giorno, come una nuova abitudine acquisita, consultavo pagine web – tutte lievemente somiglianti – in cui grafici spiegavano le medie e tabelle ti esortavano ad incasellare i dati, la tua età, la data dell’ultimo ciclo, la sua durata media. Valutavano per te il momento migliore, si spingevano oltre nel futuro calcolando persino la data presunta del parto.

Quanti anni hai? Quando è stata l’ultima volta? Che giorno era?

Erano domande così elementari che ti veniva quasi il sospetto non subissero variazioni nell’universo, che sappessero misurare in bianco e nero il destino comune di tutte le genti. Erano tabelle così pulite, nette, come certe zone espositive dell’Ikea dove entri in una cucina accessoriata, una camera da letto, un bagno fantasioso, e da lì la vita ti appare sempre elementare, un gioco da bambini. È sicuro, ti sposerai, avrai dei figli, sarai sempre felice.

Era merito di quella matematica certezza, di uno più uno fa due, quasi una mano sulla spalla che ti sussurrava “Il destino è dalla tua, stai tranquilla, basta che fai come ti dico. Inserisci i dati e io ti dirò quando le probabilità saranno più alte. Fidati di me, i numeri non mentono mai”.

Seduta al tavolo del soggiorno, nel silenzio, la Gigia acciambellata ai piedi, inserivo, rassicurata scrivevo.

Cliccavo su quelle pagine più e più volte, nell’ossessione che già germogliava. In fondo non ci voleva niente a scrivere trentuno, a snocciolare tra le dita numeri a ritroso, giungere a dicembre, e poi a gennaio, poi a febbraio e via così, fino a che l’inverno non si faceva primavera ed un bel giorno d’autunno avrei avuto l’inizio della mia terza vita.

Ricordo adesso con tenerezza come tenessi il conto dei mesi con le dita, raggi di una ruota che avrebbe dovuto condurmi immediatamente al risultato, e l’ingenuità, di considerare quando sarebbe stato più opportuno restare incinta in modo da incastrare il tutto con il lavoro, far combaciare le pause estive, le vacanze prolungate.

Come se davvero potessi scegliere io quando.

Ma dicembre fu nulla. Gennaio seguì ed era silenzio. Nulla nel corpo mi parlava.

Ma dicembre fu nulla. Gennaio seguì ed era silenzio. Nulla nel corpo mi parlava.

A febbraio ero spaventata ma leggermente più convinta. Un sentimento che un po’ si prende a schiaffi tanto è contraddittorio. Ci convivo da quando sono bambina, alla speranza che tiene il pessimismo stretto stretto per mano, come per aiutarsi l’un altro ad attraversare la strada, a farsi coraggio.

Semino, mi aspetto la gioia, il campo colmo di primizie, e il desiderio è tale che me lo anticipo persino, il cestino traboccante, la fierezza del risultato. Eppure nell’avanzare verso quel pezzo di terra, nell’affacciarmi per verificare che qualcosa sia spuntato, faccio sempre un passo indietro. Non mi fido di me.

È la malsana abitudine di chi si convince che a creder troppo in qualcosa si finisca per portarsi sfortuna.

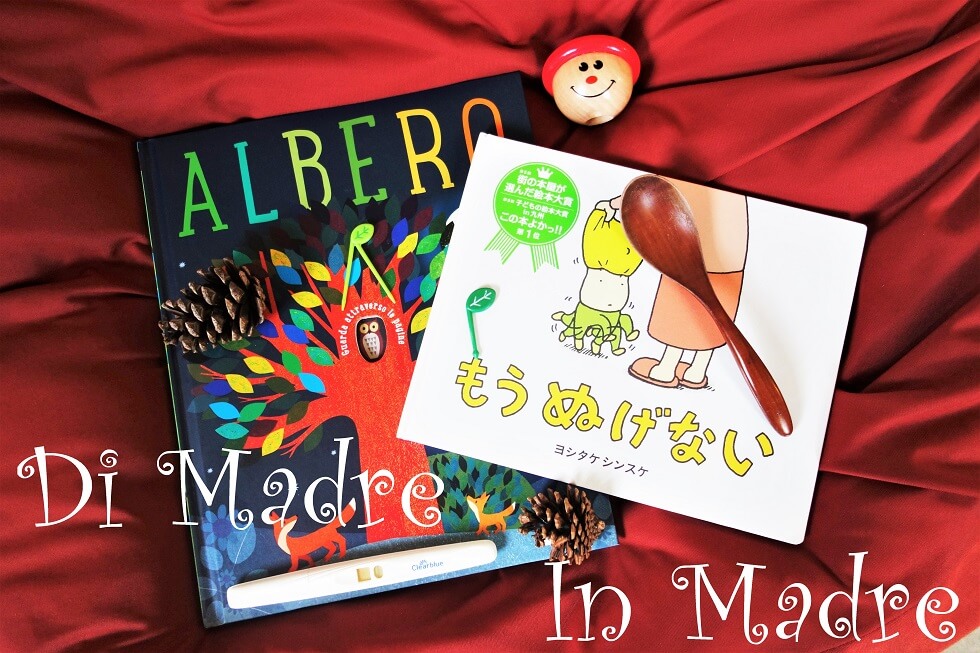

Ricordo una telefonata a mia suocera, mentre andavo al kombini. Tra i corridoi illuminati a notte del Ministop vicino a casa, lungo lo sterminato viale di ciliegi ancora imbozzolato in un intrico di rami e tronco in attesa della loro annuale meraviglia, le parlavo emozionata di sintomi avvertiti che combaciavano con quelli letti altrove, in doppia lingua italiana e giapponese.

Ricordo una telefonata a mia suocera, mentre andavo al kombini. Tra i corridoi illuminati a notte del Ministop vicino a casa, lungo lo sterminato viale di ciliegi ancora imbozzolato in un intrico di rami e tronco in attesa della loro annuale meraviglia, le parlavo emozionata di sintomi avvertiti che combaciavano con quelli letti altrove, in doppia lingua italiana e giapponese.

“Tieniti al caldo” mi diceva. “Non aver fretta, vediamo”

「子どもは授かりもの」 “I figli sono un dono”, recitava calma nella saggezza della lingua giapponese.

Ma la fretta io ce l’avevo già addosso. E m’avrebbe torturato nei mesi. Perchè dopo marzo sarebbe arrivato aprile, e poi maggio e l’estate sarebbe rimasta infeconda, nonostante ogni tabella, ogni data presunta del parto, ogni giorno propizio, ogni notte sprecata, ogni litigio scoppiato per una data saltata.

E la fretta sarebbe stata giusta.

Ho imparato tanto in questi anni. Ed in quei primi mesi che la speranza è una cosa che cresce col tempo, come un amore che se non corrisposto alla lunga si tramuta in odio, perchè è intollerabile provare qualcosa di tanto grande, rivolgersi un’unica domanda e non potergli mai dare una risposta.

come mi sembra tutto così famigliare ciò che scrivi!ed io,invece, che avevo preso la cosa come una battaglia, una sfida, che se mi fossi impegnata di più che se le avessi provate tutte poi il mio premio sarebbe stato raggiunto, mi sarebbe stato consegnato. E allora via di temperature, calcoli, integratori afrodisiaci, test e tabelle e tanta positività. Sono certa che nella mia piccola caparbietà qualcuno abbia apprezzato i miei sforzi e anche x me dopo 8 mesi di solitaria determinazione si é aperta una nuova strada. brave a noi e a tutte le mamme nel vero o ancora solo nel cuore.