「見えなくなること」 o delle cose che non vediamo più

“Ecco come sono le parole, nascondono molto, si uniscono pian piano fra di loro, sembra non sappiano dove vogliono andare, e all’improvviso, […] ecco lì che ci ritroviamo la commozione che sale irresistibilmente alla superficie della pelle e degli occhi, che incrina la compostezza dei sentimenti”

José Saramago, Cecità

Non ricordo quanti anni avevo, abbastanza comunque da non far correre via la memoria. Dovevo essere però alle elementari, perché nella mia mano c’erano strette le dita nervose di mamma.

Eravamo a Piazza Bologna, dirette o forse di ritorno da quella che un tempo era la SMA, c’era anche mia sorella. Amavo infilare la moneta da 500 lire nel tondo del carrello, liberare la catenella, osservare alla cassa il nastro che scorreva sempre troppo veloce e cercare di accordarmi a quel movimento; e poi i ripiani rimpinzati di tinte squillanti, desideri mai esauditi di cioccolate, pacchi sgargianti di gelati confezionati, merendine che mia madre, tuttavia, non ci comprava.

Eravamo a Piazza Bologna, dirette o forse di ritorno da quella che un tempo era la SMA, c’era anche mia sorella. Amavo infilare la moneta da 500 lire nel tondo del carrello, liberare la catenella, osservare alla cassa il nastro che scorreva sempre troppo veloce e cercare di accordarmi a quel movimento; e poi i ripiani rimpinzati di tinte squillanti, desideri mai esauditi di cioccolate, pacchi sgargianti di gelati confezionati, merendine che mia madre, tuttavia, non ci comprava.

Preparava invece ciambelloni al limone, al cioccolato, alla vaniglia, che sono tutto il ricordo delle mie colazioni di bambina, torte che non avevano un buco in mezzo e che quindi, mi chiedo in ritardo di un ventennio, perché mai si chiamavano così? Ma la vita, quando la si vive, la si accetta così. Proprio com’è.

Ebbene, c’era un barbone steso su un lembo di strada, obliquo come su un triclinio oppure seduto, su una rientranza del muro che cingeva una banca. Mi pare, soltanto, perché lì l’immagine si fa nebulosa.

Ebbene, c’era un barbone steso su un lembo di strada, obliquo come su un triclinio oppure seduto, su una rientranza del muro che cingeva una banca. Mi pare, soltanto, perché lì l’immagine si fa nebulosa.

Ricordo tuttavia con una nettezza incredibilmente precisa – proprio io che non archivio nulla per paura di rimestare certe zone d’ombra dell’infanzia – la pena che provai per quell’uomo e la vergogna, sì la vergogna, nel chiedere a mia mamma di porgergli una moneta.

I due sentimenti, nella frizione, produssero una menzogna.

Feci un commento goffo, sulla pavimentazione, pronunciai qualcosa di sciocco per dissimulare la commozione e insieme per guidare l’attenzione di mia mamma sull’uomo, in quel modo intuitivo che da una soglia conduce a un ingresso e poi al ventre di una casa.

Mia madre però, che sciocca non era, forse si stizzì della bugia e, in quel modo troppo diretto che ho ereditato da lei, quel voler dimostrare all’altro di avere capito, quasi che tutti si attendessero da me solo stupidità, mi disse: “Basta che lo dici che vuoi fare l’elemosina. Ti do una moneta? Dai, vagliela a dare”

Sopraffatta dalla vergogna, scoperta, sbucciata della mia scorza che proprio in quegli anni si andava inspessendo, negai. La moneta non la raccolsi, né la ricollocai nel piattino esibito dall’uomo. E so che non fu per ingenerosità che mia madre non fece il gesto per prima: ha speso una vita nel volontariato, nella carità “seria”, che sistema le gambe di chi è caduto anziché metterlo su un solo momento, godersi la gratitudine, ma vederlo ricadere giù, subito dopo.

Il punto è un altro però. È che abituiamo i bambini alla cecità, scrive Mariapia Veladiano, a questa condizione che è indotta, e ci porta a deviare lo sguardo «tanto non puoi fare niente, sii prudente, potrebbe essere un imbroglio, magari un falso povero…» (Rigotti F. e Mariapia Veladiano, Venire al mondo, Trento, il Margine, 2015, p. 49).

Eppure in ognuno permane una traccia di quanto eravamo, un calco di gesti primordiali dovuti, io credo, alla tenerezza che ricevemmo e che assorbimmo come acqua le piante. Quanto non ci è stato donato, non saremo purtroppo in grado di suggerirlo, così come è necessario sperimentare la tenerezza per non percepirla come un rischio, ricordarne la serica sensazione sulla pelle, il corpo che ci sostiene e abbraccia nonostante ogni fastidio.

Eppure in ognuno permane una traccia di quanto eravamo, un calco di gesti primordiali dovuti, io credo, alla tenerezza che ricevemmo e che assorbimmo come acqua le piante. Quanto non ci è stato donato, non saremo purtroppo in grado di suggerirlo, così come è necessario sperimentare la tenerezza per non percepirla come un rischio, ricordarne la serica sensazione sulla pelle, il corpo che ci sostiene e abbraccia nonostante ogni fastidio.

Se amiamo, se ne siamo in grado, è perché qualcuno ci ha amato e ce lo ha fatto sapere. Ci ha convinto ne fossimo degni, che quell’amore, spaesato, magari improduttivo, persino nocivo, ci appartenesse di diritto.

Così con la compassione, che sono convinta germogli nell’animo di chi ha patito e ricevuto in cambio non una strigliata, bensì una carezza.

La cecità, dicevamo. È vero che con i bambini creiamo deviazioni, io stessa già le metto in atto con Sousuke. Quando gli dico ad esempio degli animali – privati, come scriveva Berger, della loro vera natura, per essere trasfigurati da noi e diventare interlocutori antropomorfizzati cui tuttavia sappiamo soltanto parlar sopra – ecco che svio, sorvolo sul fatto che al gallo chicchirichì mozziamo la testa, che il maiale sgrunf sgrunf lo appendiamo a un gancio, che il vitello o l’agnello li sgozziamo quando altro non sono che bebè. E non è solo una questione di animali, ma di fette di popolazione cui dedichiamo una sterilizzata pietà e niente di più, sono alberi che vengono tagliati per far spazio a un parcheggio, di cose fabbricate e vendute solo perché durino poco e le si possa presto sostituire.

È lui che proteggo dalla verità? È lui veramente? Oppure è il mondo iniquo che ci circonda e di cui anch’io sorreggo complice una colonna?

Risetto, riformulo. No, non è colpa mia. Mi giustifico. In fondo faccio del mio meglio, cerco perlomeno d’essere sincera. Ma la sincerità è qualcosa che basta?

Di tutto questo grumo emotivo che nasce dalla cecità imposta ai bambini, del ricordo del barbone cui volevo donare una moneta, riflessioni nate sul treno, mentre la mattina mi dirigo all’università per vedere con i ragazzi un film, e al ritorno, ritardato da un suicidio sulla linea, mi restano essenzialmente due cose.

Una è il pensiero che da almeno venticinque anni non tengo per mano mia mamma, che lei non tiene la mia. Che l’unica volta che accadde in età adulta, sulla via sterrata che conduceva al recinto del tempio di Kamakura Hachimangu, chiusa in un faticoso e lindo kimono, lì dove mi sarei unita in matrimonio a Ryosuke, e lì dove il passo si faceva esitante crocchiando sui ciottoli bianchi con i geta ai piedi, la ricordo con commozione. Uno dei ricordi più dolci che di mia madre conserverò.

Una è il pensiero che da almeno venticinque anni non tengo per mano mia mamma, che lei non tiene la mia. Che l’unica volta che accadde in età adulta, sulla via sterrata che conduceva al recinto del tempio di Kamakura Hachimangu, chiusa in un faticoso e lindo kimono, lì dove mi sarei unita in matrimonio a Ryosuke, e lì dove il passo si faceva esitante crocchiando sui ciottoli bianchi con i geta ai piedi, la ricordo con commozione. Uno dei ricordi più dolci che di mia madre conserverò.

E la seconda, per cui se è vero come scriveva Hannah Arendt (e nelle sue parole Sant’Agostino) che «con la nascita di ogni uomo si riafferma l’inizio originario, in quanto ogni nascita introduce qualcosa di nuovo in un mondo preesistente (e) proprio in quanto è un inizio, l’uomo può dare inizio a cose nuove» (ibid. p. 28), se davvero insomma ogni uomo o donna che nasce rimette in discussione tutto il percorso, azzera in parte quanto è stato costruito fino ad allora, e che quindi le occasioni che ci sono date dalla vita sono almeno due – quando si è guidati da un genitore, e quando genitore lo si diventa, e a propria volta si sceglie come guidare – allora la domanda da porsi è ora all’inverso:

«Mi salveranno i miei figli dalla cecità?»

Grazie per quanto hai scritto Laura.si, i figli ci aiutano a vedere dove nn vediamo più semplicemente perché hanno un altro punto di vista. Mio figlio mi aiuta in questo

Il tuo articolo tocca oggi temi in cui ripongo molto interesse, soprattutto parlando di genitorialità, che è il lavoro più difficile di tutti.

Trovo quindi gli stimoli immediati per scrivere, durante un lungo viaggio in aereo. Cosa che mi permette anche di dilungarmi sul tema.

Sperando di dire cose interessanti, travaso allora qui i miei pensieri.

Mi auguro anche di poter contribuire a capire un po’ meglio questo universo in espansione che sono i figli.

Noi grandi ci chiediamo di continuo: “Starò facendo bene con i miei figli? Sarò un buon genitore? Riuscirò a tenerli al sicuro? Oppure rischio di essere troppo soffocante?” Poi, però, subito ci diciamo, quasi fosse una formula assolutoria, o un esercizio mentale capace di farci assorbire e parare tutti i sensi di colpa che sbocciano a ripetizione in noi, soprattutto

durante il percorso di costruzione della loro vita: “…È che lo faccio per proteggerli, per paura che un mondo sempre più cinico e spietato li faccia soffrire, per non mostrargli il buio del mondo e…”

Già, e…

Insomma, non se ne viene mai realmente a capo.

E così l’asta dell’equilibrio oscilla a pendolo, non trovando mai il suo fulcro centrale di stabilità definitiva.

E allora, quando ripensiamo ai nostri input educativi quotidiani, ci ritroviamo insabbiati in un faticoso esercizio di autocritica interiore che innesca le mandibole rosicchianti di un implacabile tarlo di dubbio materno/paterno.

A volte, per esempio, ci capita di essere categorici e granitici nel direzionare le azioni dei nostri figli, influenzandone involontarianente i relativi comportameni giornalieri, nonché gli stimoli di apprendimento. Il tutto accade spesso con una nostra inconscia narcisistica autoinvestitura pedagogica, una specie di atteggiamento severamente adulto, rigido, pomposanente “da grandi”. Una “postura di sé” avvolta nell’abito di scena della gravosa responsabilità familiare. Fatto che, in molti casi, erige barriere d’incomunicabilità, come quando non si vogliono ammettere repliche, né accettare suggerimenti da parte loro. Accade infatti sovente di imporgli compiti da eseguire, modelli da seguire, senza concedergli la possibilità “democratica” di obiettare, suggerire o interagire. Anche quando siamo noi i primi a prendere abbagli.

È che anche noi siamo nati prima figli, poi, solo più tardi, diventati mamma e papà. Riteniamo, pertanto, anche in buona fede, che non ci siano né tempo né termini adatti per spiegare ai ragazzi le ragioni di base di quello che gli diciamo di fare. O perché sono troppo piccoli per capire, o perché la realtà in cui sono immersi è troppo articolata e complessa, e mutevole, (ed anche traditrice). Quindi pronta a morderli fino all’osso, loro, purtroppo così indifesi.

Alla fine, quindi, ci ritroviamo sulle spalle una zavorra emotiva che ci appesantisce fin quasi a sfinirci.

“…È per il loro bene”, ci/gli ripetiamo sempre, usando questa frase come se fosse un “mantra giustificatorio”. Eppure è proprio in quei frangenti che rimaniamo sorpresi, quasi inchiodati ai nostri dubbi, mentre i ragazzi ci contestano con logica acuta e sorprendente, dimostrandoci una stupefacente lucida maturità, e ribattendo con acume tagliente a nostre decisioni che sono a volte fuori fase rispetto al modo in cui loro sono mentalmente sintonizzati sul mondo. ( Una sintonia spesso molto più efficace, sincera e produttiva della nostra).

Questo ho sentito dire una volta in un centro commerciale:

“…In questa famiglia non esiste democrazia! Io devo sempre obbedire! E voi genitori comandate! Ma che razza di libertà truffa è questa?! E l’uguaglianza?! I diritti?! Li avete messi tutti in prigione?! Uffa!”

A parlare era una ragazzina stizzita, ma dall’intelligenza estremamente vivace. Avrà avuto più o meno 13/14 anni. Nell’assistere alla scena, ho pensato ad una grave crisi familiare. Qualcosa di epocale e doloroso. Invece, molto più semplicemente, lei voleva comprare un paio di scarpe super eleganti, con tacchi atissimi, totalmente inadatti al suo look, ma, soprattutto, alla sua esile struttura fisica di pre-adolescente. In più, il prezzo era davvero elevato. Un prodotto dal costo troppo alto, pertanto un articolo che non aveva molto senso in quel contesto. In effetti, la ragazza non avrebbe né saputo indossarlo, né avuto, anche volendo, molte reali occasioni di mondanità per farlo.

Quindi: illogico da acquistare.

Al di là di tutto, comunque, ripensandoci poi, quella frase pronunciata dalla ragazza, e proferita con grande proprietà intellettiva/intellettuale, ostentandola anche con convinzione “politica” quasi rivoluzionaria, mi sembrò formidabile. Non tanto per la giustezza o per la legittimità della richiesta in sé. Si trattava, evidentemente, di un capriccio da giovanissima, ci mancherebbe. Ma quello che mi folgorò in positivo fu l’impostazione mentale convinta, adulta ed energica, quasi da “persona grande” e consapevole, che sorreggeva con passione quelle parole di “rivendicazione”, sia pure piene di vita ancora molto illusa, viziata ed acerba da figlia dell’occidente opulento.

Quella scena mi mise di buonumore, lo ammetto.

Per l’energia sprigionata, per le risate che originò, per il grande senso di futuro e di vita che conteneva. E anche, importante pure questo, per la pazienza amorevole dei suoi genitori.

Ora, sinceramente non so se i figli possano salvarci dalla cecità, come tu ti chiedi nel tuo articolo. Me lo auguro comunque sempre.

Certamente difettano di esperienza, che è un anticorpo fondamentale per gli errori, anche gravi, commessi d’impulso. Però credo che a volte siamo noi i primi a comprimerli. Forse lo facciamo con un pizzico di egoismo.

In una fiction di un po’ di anni fa, Virna Lisi diceva, con amore infinito: “Il problema con i nostri figli è che li abbiamo visti piccoli.”

A volte li bendiamo.

Per tenerezza infinita.

Sempre con l’intento, di cui ho parlato all’inizio, di non fargli vedere il brutto/buio del mondo.

Ma in tal modo li priviamo della possibilità di vedere anche le cose illuminate e positive. I colori di vivere.

E di regalarci, di conseguenza, la loro interpretazione del mondo, pratica che riesce a cogliere i lati interni delle cose, camuffati, nascosti e sfuggenti alle nostre meccaniche capacità “adulte” di venire a capo della realtà.

Quando è così, allora, penso che i figli, se proprio non ci salveranno dalla cecità, potranno comunque regalarci

2, 4, 10, 100 paia di occhi in più.

In quel momento, perciò, il nostro/loro sguardo sulla vita sarà, guardando tutti insieme, di sicuro più arricchito e completo.

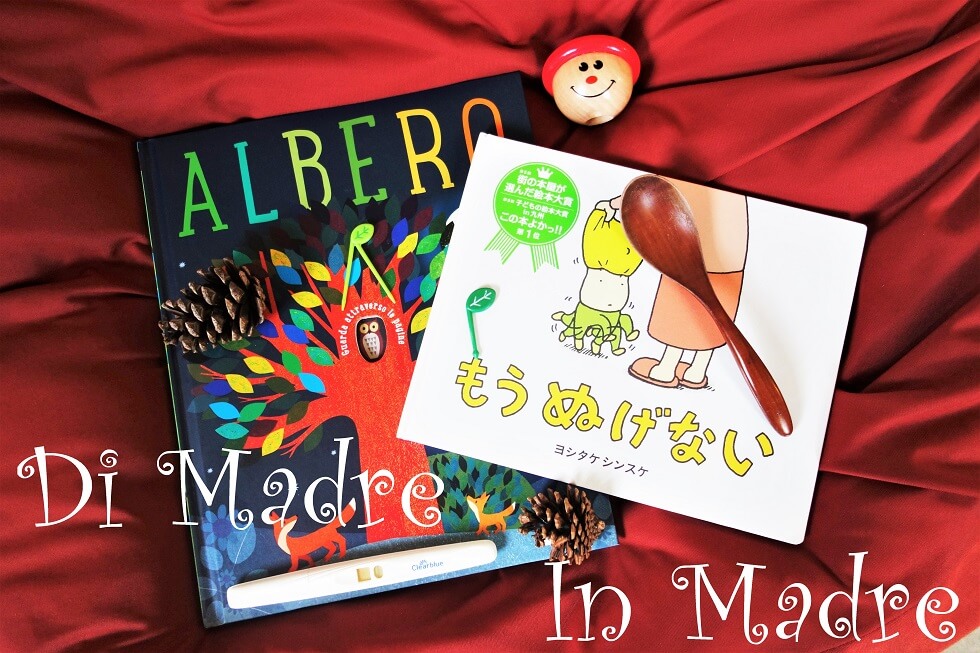

Cara Laura, lasci sempre mille sassolini quando scrivi un post, sassolini da raccogliere o da lanciare, da conservare o da sotterrare con l’auspicio che germoglino nuovi pensieri. Che bello che sta per uscire la tua nuova creatura di carta! Bella questa copertina 😉 e che bel nome ha una delle protagoniste :-)))))))

Ti scrivo presto in privato, scusami se non ti ho ancora risposto, ma sono mesi intensi di lavoro e viaggi. Un abbraccio luminoso a te, alle tue scritture e a tutti i tuoi figli 😉